বৃহস্পতি ও মঙ্গলের মাঝে গ্রহাণু এল যেভাবে

অহ নওরোজ : রাইজিংবিডি ডট কম

Published:31 Dec 2016 02:00:53 PM Saturday || Updated:31 Dec 2016 02:33:30 PM Saturday

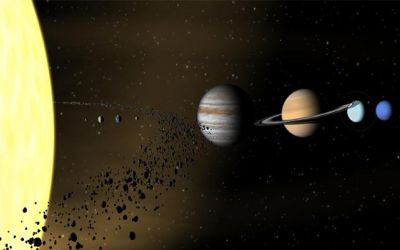

বৃহস্পতির আগে থাকা বাকি চারটি গ্রহ বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলের সূর্য থেকে দূরত্ব যথাক্রমে ৫৭.৯, ১০৮.২, ১৪৯.৬ ও ২২৭.৯ মিলিয়ন কিলোমিটার। এই দূরত্বগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় মোটামুটি একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর গ্রহগুলো অবস্থান করছে। এ হিসাবে সূর্য থেকে বৃহস্পতির ৭৭৮.৩ মিলিয়ন কিলোমিটার দূরত্ব অত্যন্ত বেশি বলে মনে হয়।

মঙ্গল ও বৃহস্পতি দুই গ্রহের মধ্যে বেশি দূরত্বের বিষয়টি সর্বকালের অন্যতম সেরা জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহানেস কেপলারের চোখে ধরা পড়েছিল। তাই তিনি ১৫৯৬ সালে তার প্রকাশিত গ্রন্থ দ্য কসমোগ্রাফি মিস্ট্রি-তে লিখেছিলেন, ‘মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মাঝখানে আমি একটি গ্রহ রাখতে চাই। আমি খুঁজে না পেলেও ভবিষ্যতে হয়তো এখানে কিছু আবিষ্কৃত হবে। এই বিশাল জায়গায় অবশ্যই কিছু থাকার কথা।’

পরবর্তীকালে বড় বড় বিজ্ঞানীরা শক্তিশালী দূরবীন কিংবা টেলিস্কোপ দিয়েও এই শুন্য স্থানে নতুন কোনো গ্রহ আবিষ্কার করতে পারেননি। তবে কেপলারের কথা একেবারেই বৃথা যায়নি। গ্রহের বদলে এই স্থানটিতে সন্ধান মিলেছে প্রায় লাখ খানেক গ্রহাণুর। যেগুলো গ্রহের মতোই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু গ্রহাণু আসলে কি?

‘গ্রহাণু’ শব্দটিকে সম্প্রসারণ করলে দেখা যায়-গ্রহের অণু থেকে গ্রহাণু হয়েছে। মূলত এভাবেই শব্দটির উৎপত্তি। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা এককালে পুরো একটি গ্রহ সত্যিই এখানে ছিল। কিন্তু কোনো ধূমকেতুর আঘাতে কিংবা অন্য কোনো কারণে গ্রহটি ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল বলেই তার টুকরোগুলো অর্থাৎ গ্রহাণুগুলো আলাদা আলাদা হয়ে গ্রহের মতোই সূর্যকে নিয়মিতভাবে প্রদক্ষিণ করে চলছে।

আমরা জানি, ১৯৯৪ সালের ১৬ জুলাই বৃহস্পতির সঙ্গে ‘শুমেকার লেভি’ নামক একটি ধূমকেতুর সংঘর্ষ হয়, গ্যালিলিয় নভোযান দৃশ্যটি ধারণও করে। তবে ধূমকেতুটি আকারে ছোট হওয়ায় বৃহস্পতির বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি। সুতরাং ধূমকেতুর কিংবা অন্যকোনো মহাজাগতিক কিছুর আঘাতে কোনো গ্রহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। যে কারণে গ্রহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গ্রহাণুর উৎপত্তি বিষয়টাকেই অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন।

বৃহস্পতি এবং মঙ্গলের মাঝখানে প্রথমবারের মতো কোনো বস্তুর সন্ধান মেলে ১৮০১ সালের ১ জানুয়ারি। ইতালিতে অবস্থিত সিসিলির পালোরমে মানমন্দিরের অধ্যক্ষ গিসেপ্পি পিয়াৎসি এদিন এমন একটি তারার সন্ধান পান যার চলন ঠিক তারার মতো নয়। এরপর তিনি এই তারার চলন পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন। পিয়াৎসির পর্যবেক্ষণ-লব্ধ তথ্য নিয়ে হিসাব কষে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ গাউস ঘোষণা করেন, এটি আসলে কোনো তারা নয়, এটি একটি গ্রহ।

এরপর গ্রিক দেবি ডিমিটারের রোমান নাম অনুসারে পিয়াৎসে এই গ্রহটির নাম দেন ‘সিরিস’। সূর্য থেকে সিরিস-এর দূরত্ব ৪৩ কোটি ৩২ লাখ কিলোমিটার। সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরে আসতে এর সময় লাগে ৪.৬ বছর। কিন্তু গ্রহটির ব্যাস ৮০০ কিলোমিটারেরও বেশ অনেক কম। সুতরাং বিজ্ঞানীরা একে গ্রহের মর্যাদা দিতে নারাজ হলেন। এদিকে সিরিস-এর ওই একই অঞ্চলে ১৮০২ সালের মার্চে আবিষ্কৃত হল আরেকটি ক্ষুদ্রাকৃতির গ্রহ। এর নাম দেওয়া হল ‘পালাস’। পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে আবিষ্কৃত হল এরূপ আরো দুইটি গ্রহ- ‘জুনো’ ও ‘ভেস্তা’। এবারও এদের গ্রহ নামটি খারিজ করে দেওয়া হল। বলা হল আসলে এরা গ্রহ নয় বরং গ্রহের অনু বা খণ্ডাংশ। সেখান থেকেই এর নাম হল গ্রহাণু।

অতঃপর পর্যায়ক্রমে আবিষ্কৃত হতে লাগলো আরো গ্রহাণু। যেমন-হেবে, ফ্লোরা, মেতিস, আইডিএ, হাইজিয়া, ইরোস, ভিক্টোরিয়া, ইউজিনিয়া, এগেরিয়া, থেটিস, ফরচুনা, বেল্লোনা, ফিদেস সহ আরো অনেক গ্রহাণু। বর্তমানে এই সংখ্যা দু হাজার ছাড়িয়ে গেছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা এই সংখ্যা লক্ষাধিক হতে পারে।

তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, আমাদের সৌরজগতের কিছু বড় বড় গ্রহের যেমন চাঁদ আছে, তেমনি কিছু গ্রহাণুরও চাঁদের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। ১৯৯৩ সালে ১৯ মাইল বিস্তৃত ‘আইডিএ’ নামক গ্রহাণুর একটি ছোট উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে যার নাম রাখা হয় ‘ড্যাক্টেইল’। এর বিস্তীর্ণতা প্রায় ১ মাইলের মতো। এরপর ১৯৯৯ সালে ৮ মাইল বিস্তীর্ণ একটি উপগ্রহ আবিষ্কার হয়, এর নাম রাখা হয় ‘পেটিট প্রিন্স’। এই উপগ্রহটি প্রায় ১৩৫ মাইল বিস্তীর্ণ গ্রহাণু ইউজিনিয়াকে-কে প্রদক্ষিণ করে। ২০০০ সালে ৯০ মাইল বিস্তীর্ন গ্রহাণু পুলকোভার’র উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয় যার বিস্তৃতি প্রায় ৯ মাইল। এখনো পর্যন্ত প্রায় ২ ডজনেরও বেশি গ্রহাণুর উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে।

এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্রহাণুদের মধ্যে বৃহত্তম হল সিরিস। এর ব্যাস ৬৮৩ কিলোমিটার। তারপর রয়েছে ভেস্তা, এর ব্যাস ৫৯২ কিলোমিটার। এই গ্রহাণুটি আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে রয়েছে। যে কারণে একমাত্র এই গ্রহাণুটিকেই পৃথিবী থেকে খালি চোখে দেখা যায়।

বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে ‘সিরিস’-এ বিভিন্ন প্রাণীর যে ধরনের গল্প আমাদের কল্পনার সঙ্গী হয়ে একটি নতুন জগৎ তৈরি করে আসলে সেই ‘সিরিস’-এ জীবন কি, কোনো ছিটেফোঁটা বায়ুমণ্ডলও নেই, যা কোনো জীবন তৈরির ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এবং এত ছোট মহাকাশীয় বস্তুতে বায়ুমণ্ডল সম্ভবও নয়। আসলে গ্রহাণুগুলো আয়তনে এতই ক্ষুদ্র যে, এদের সবাইকে একত্র করলে আমাদের চাঁদের সমান হওয়াটাই কঠিন। তবে ছোট হলে কি হবে গ্রহের মতোই নিয়িমিতভাবেই নিজ অক্ষের চারিদিকে পাক খেতে খেতে সূর্যকে আবর্তন করে বৃহস্পতি ও মঙ্গলের মাঝে থাকা এই গ্রহাণুগুলো। তবে বৃহস্পতি ও মঙ্গলের মাঝেই শুধু গ্রহাণুর অস্তিত্ব নাকি সীমাবদ্ধ নয়। নেপচুন-প্লুটোর পরে লাখ লাখ গ্রহাণু দ্বারা সমস্ত সৌরজগৎ পরিবেষ্টিত বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। তবে সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি।

বৃহস্পতি ও মঙ্গলের মাঝে থাকা এই গ্রহাণুগুলো নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে ২০০১ সালে নাসা ‘নিয়ার’ নামক একটি মহাকাশযান প্রেরণ করে। ওই বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি মহাকাশযানটি ‘ইরোস’ নামক একটি গ্রহাণুতে নামে। এবং এটিই ছিল গ্রহাণুতে কোনো মহাকাশযানের অবতরণ। এর আগে ২০০০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে মহাকাশযানটি প্রায় ১ বছর ধরে ইরোসকে প্রদক্ষিণ করে। তবে এরপরে শুধুমাত্র গ্রহাণুর উদ্দেশে আর কোনো মহাকাশযান প্রেরণ করা হয়নি। ভবিষ্যতে হয়তো কখনো গ্রহাণুর উদ্দেশে প্রেরণ করা হবে নতুন কোনো মহাকাশযান আর তখন হয়তো আমরা এদের সম্পর্কে নতুন কিছু জানতে পারবো।

তথ্য সহায়তা:

* দ্য কসমোগ্রাফিকাম মিস্ট্রি: জোহানেস কেপলার

* লস্ট প্রিয়ডিক কমেট: এম ম্যায়ার

* তারার দেশে হাতছানি: আবদুল্লাহ আল মুতী

* সূর্যের বন্দী: শঙ্কর সেনগুপ্ত

* অ্যাস্ট্রয়েডস: নাসা, জেট প্রপালশন ল্যাবরোটারি, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১০।

মহাকাশ নিয়ে রাইজিংবিডির বিশেষ আয়োজনে আগামী পর্বে থাকছে: ‘সূর্য থেকে আলো সৃষ্টির রহস্য’।

পড়ুন: * নক্ষত্র যেভাবে সৃষ্টি হয়

* সৌরজগতের সৃষ্টি যেভাবে

* ধূমকেতুর আবর্তন ও সৃষ্টিকাহিনি

* সৌরজগতের সবচেয়ে বড় চাঁদ ও তার আদ্যোপান্ত

* একেবারেই আলাদা কক্ষপথ যে গ্রহের

http://www.risingbd.com/%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%B9%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%AE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9D%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%81-%E0%A6%8F%E0%A6%B2-%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87/220061

রাইজিংবিডি/ঢাকা/৩১ ডিসেম্বর ২০১৬/ফিরোজ

নক্ষত্র যেভাবে সৃষ্টি হয়

অহ নওরোজ : রাইজিংবিডি ডট কম

Published:29 Nov 2016 07:57:15 AM Tuesday || Updated:29 Nov 2016 11:57:59 AM Tuesday

প্রতীকী ছবি

মিটমিট করা এইসব আলোকবিন্দুকে তারা, স্টার কিংবা নক্ষত্র বলা হয়- এরা নিজে নিজে জ্বলে। আর স্থির আলোকবিন্দুকে বলা হয় গ্রহ বা প্ল্যানেট- এরা নক্ষত্রের আলোয় আলোকিত হয়। তবে গ্রহ থেকে তারার আলোর প্রতি আগ্রহ সবারই একটু বেশি থাকে। কোটি কোটি বছর ধরে তারা কিভাবে একই উজ্জ্বল্য ধরে রেখে জ্বলে আর কিভাবেই তাদের সৃষ্টি এই নিয়ে যুগযুগ ধরে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই।

প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত বহু মানুষই এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। সময়ে সময়ে জন্ম নেওয়া বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানীও এর বিভিন্ন উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন সময়ে এ নিয়ে নানা মতবাদও প্রচলিত হতে দেখা গেছে। তবে সবকিছু পেরিয়ে আজকের অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা নক্ষত্র সৃষ্টির রহস্য নিয়ে একটি মতে উন্নীত হতে পেরেছেন।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হল- নক্ষত্রের উদ্ভব আসলে অন্ধকারে নিমগ্ন জমাটবাধা ঠাণ্ডা নীহারিকা থেকে। নীহারিকা হচ্ছে, মহাকাশের ব্যাপক ব্যাপক অঞ্চল নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিস্তৃত বস্তুপুঞ্জ। নক্ষত্রের মতো নীহারিকার মধ্যেও রয়েছে শতকরা ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ হাইড্রোজেন, শতকরা ২০ থেকে ৪৫ ভাগ হিলিয়াম এবং বাকি ৫ ভাগ অন্যান্য মৌলিক পদার্থ।

নীহারিকার হাইড্রোজেন হিলিয়াম প্রভৃতি গ্যাস এবং অন্যান্য গ্যাসীয় পুঞ্জসমূহ একত্রিত থাকা অবস্থায় সর্বক্ষণ অশান্ত বাতাসের মতো আন্দোলিত হতে থাকে। বস্তুত বিশাল অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত বাষ্পীয় পদার্থের স্বাভাবিক ধর্মই হল আন্দোলিত হওয়া। এ ধরনের আন্দোলন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেও হয়ে থাকে। আর এই আন্দোলন চলতে চলতে একসময় গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জে ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়। আর এই ঘূর্ণি থেকেই সৃষ্টি হয় তারা বা নক্ষত্র।

কিভাবে এই ঘূর্ণি থেকেই নক্ষত্রের জন্ম হয় তা বিশদভাবে বলা যেতে পারে। মূলত যখন বাতাস আন্দোলিত হতে হতে একসময় চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে একাধিক ঘূর্ণি সৃষ্টি হয় তখন নীহারিকার প্রতিটি ঘূর্ণিকে কেন্দ্র করে তার চারপাশের বস্তুপুঞ্জ আকৃষ্ট হয়ে জমা হতে থাকে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে তখন মাধ্যাকর্ষণ বল সাহায্য করে। এর ফলে ঘূর্ণিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গ্যাসীয় এইসব বস্তুপুঞ্জের সমাবেশ ঘটতে থাকে। একাধিক ঘূর্ণি এক হয়ে আসলে প্রথমে ছোট একটি কেন্দ্র গঠিত হয় এবং একটি গোলকের সৃষ্টি হয়।

নীহারিকায় এই ধরনের গোলকের আবির্ভাব বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যেই দূরবীন দিয়ে দেখতে পেরেছেন। এরপর গোলকের আকৃতিতে আসলে প্রথমে এটি ছোট থাকলেও ক্রমেই অভিকর্ষ বল চাঙ্গা হয়ে উঠলে সেই বলের প্রভাবে মহাবিশ্বে ছিটিয়ে থাকা আরো বেশি বস্তুকণা গোলকটির ভেতরে এসে সামিল হয়। এবং এইসব বস্তুকণার চাপে গোলকটি যতই সঙ্কুচিত হতে থাকে ততই তার ভেতরের চাপ ও তাপ বাড়তে থাকে। এভাবে বিশাল আয়তনের গোলকটি যখন সঙ্কুচিত হতে থাকে তখন তার ভেতরে যে তাপের সৃষ্টি হয় তা সত্যিই অপরিমেয়। প্রথম পর্যায়ে তাই তাপমাত্রা ১.২৫ থেকে ১.৫ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায়। এরুপ বিপুল তাপমাত্রার কারণে গোলকের কেন্দ্রস্থলে পারমাণবিক বিক্রিয়া শুরু হয় এবং হাইড্রোজেন পরমাণু মিলিত হয়ে হিলিয়াম পরমাণু গঠন করে।

হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে হিলিয়াম পরমাণু সৃষ্টির সময় প্রচুর পরিমাণে শক্তি মুক্ত হয়ে পড়ে। এভাবে এই শক্তি মুক্ত হওয়ার ফলে বস্তুপুঞ্জের ভেতরমুখী চাপ এবং হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে নিঃসৃত বহির্মুখী শক্তির চাপ গোলকটিতে একটি সাম্যাবস্থা সৃষ্টি করে। এভাবে গোলকটি একটি স্থিতিশীল নক্ষত্রে পরিণত হয় এবং ক্রমাগত তেজ বিকিরণ করতে থাকে। নক্ষত্রের এই তেজ কিংবা আলোকরশ্মি বিকিরণ উৎসারিত হয় মূলত হাইড্রোজেন থেকে।

নক্ষত্র স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছানোর পর হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়ামে পরিণত হওয়ার সময় নক্ষত্রের এই আলো তৈরি হয়। নক্ষত্র বহুকাল ধরে এরূপ স্থিতিশীল অবস্থায় থাকে। আমাদের সূর্যে এখন এই ধরনের স্থিতিশীল অবস্থা চলছে।

বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী, আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দু সূর্য্যিমামা ইতোমধ্যেই তার প্রায় অর্ধেক হাইড্রোজেন জ্বালানি পুড়িয়ে ফেলেছে। এবং আগামী তিনশ কোটি থেকে পাঁচশো কোটি বছরের মধ্যে সূর্যের সব জ্বালানি শেষ হয়ে আসবে। আমাদের সৌরজগতে সূর্যে বস্তুর পরিমান সবচেয়ে বেশি। বিজ্ঞানীরা বলছেন- সমগ্র সৌরজগতে সর্বমোট যে পরিমান বস্তু আছে তার ৯৯.৮৭ শতাংশ রয়েছে সূর্যে, আর মাত্র ০০.৩ শতাংশ রয়েছে সৌরজগতের বাকি সব সৃষ্টিতে। এই জ্বালানি শেষ হয়ে আসলে সূর্য আরো স্ফিত হয়ে বুধ শুক্র পৃথিবী এমনকি মঙ্গলকেও গ্রাস করে ফেলতে পারে। এছাড়া বিশেষ অবস্থায় পৌঁছে একটি বড় ধরনের বিস্ফোরণও ঘটতে পারে। তারপর থেকেই সূর্যের সংকোচন অবস্থা চলবে। এবং সংকোচিত হতে হতে সূর্য একসময় শীতল ও আলোকহীন হয়ে পড়বে।

বিশদ গবেষণার পর বিজ্ঞানীদের ধারণা- নীহারিকা থেকে নক্ষত্র সৃষ্টি হয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় পর আবার তা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। অর্থাৎ একসময় শীতল এবং আলোকহীন হয়ে পড়াই নক্ষত্রের ধর্ম। তাদের ধারণা মহাবিশ্বের সকল বস্তুই রিসাইকেল প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এবং এটি নিয়মিত ঘটে চলেছে।

তথ্য সহায়তা:

* রিলেটিভিটি : দ্য স্পেশাল অ্যান্ড দ্য জেনারেল থিওরি-আলবার্ট আইনস্টাইন

* মহাকাশের ঠিকানা- অমল দাশগুপ্ত

* সৌরজগৎ-সুব্রত বড়ুয়া

* তারার দেশের হাতছানি- আবদুল্লাহ আল-মুতী

* সূর্যের বন্দী- ড. শঙ্কর সেনগুপ্ত

মহাকাশ নিয়ে রাইজিংবিডির বিশেষ আয়োজনে আগামী পর্বে থাকছে : সৌরজগৎ সৃষ্টি যেভাবে

রাইজিংবিডি/ঢাকা/২৯ নভেম্বর ২০১৬/ফিরোজ

সৌরজগতের সৃষ্টি যেভাবে

অহ নওরোজ : রাইজিংবিডি ডট কম

Published:04 Dec 2016 01:03:47 PM Sunday || Updated:04 Dec 2016 08:04:03 PM Sunday

এখন সমগ্র পৃথিবীর মানুষ জানে যে, আমরা অর্থাৎ আমাদের বাসস্থান পৃথিবী বা আর্থ সূর্যের চারদিকে ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে নিজের চারদিকেও ঘুরছে। সূর্যের চারদিকে ঘুরতে এর সময় লাগে ৩৬৫ দিন আর নিজের অক্ষের চারিদিকে ঘুরতে সময় লাগে মাত্র ২৪ ঘণ্টা।

মোটামুটি কে কাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এটা আবিষ্কার করার আগ পর্যন্ত মানুষের কাছে সৌরজগতের সৃষ্টি সম্পর্কিত ধারণা ছিল প্রাথমিকের থেকেও একদম নবিশি পর্যায়ে। অনেকেই বলত সকল তারকা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘরে। কিন্তু যখন থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান ‘পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে’ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল, তখন থেকে সৌরজগৎ নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে নতুন ধরনের আলোড়ন ধীরে ধীরে পুঞ্জিভুত হতে শুরু করে।

আর এসময় থেকেই সৌরজগৎ সৃষ্টি কিভাবে হল এটা নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দাড় করান। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এই রহস্য নিয়ে এক মতে উপনীত হলেও সৌরজগতের সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে গেলে বিভিন্ন সময়ে দেওয়া বেশ কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতবাদও জানার প্রয়োজন রয়েছে। এতে করে এই সম্পর্কে খুব সহজেই পরিস্কার ধারণা পাওয়া সম্ভব।

সৌরজগতের জন্ম-রহস্য সম্পর্কে ফরাসি গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী পিয়েরে লাপ্লাস সর্বপ্রথম ১৭৯৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে মাথা ঘামান। সে সময়ে এই সৃষ্টি সম্পর্কিত তার মতবাদটি বেশ প্রচারিত হতে দেখা যায়। যদিও এর আগে ১৭৫৫ সালে জার্মান বিজ্ঞানী কান্ট ও অনেকটা একই ধরনের মতবাদ প্রচার করেন। তবে লাপ্লাসের মতবাদটি প্রচারিত হওয়ার পর দুই মতবাদের মিশ্রণরূপ বিশদভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সমর্থন পায়। যে কারণে সৌরজগতের সৃষ্টি সম্পর্কিত এই তত্ত্বটিকে কান্ট-লাপ্লাস নীহারিকাবাদও বলা হয়।

গত পর্বে আমরা জেনেছিলাম নক্ষত্রের সৃষ্টি সম্পর্কে। এই তত্ত্বে বিজ্ঞানীদ্বয়ের ধারণা নক্ষত্রের সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় মধ্যে সৌরজগৎ সৃষ্টি। তাদের তত্ত্ব অনুসারে অনুসারে সূর্যের আদি বস্তুপুঞ্জের উত্তপ্ত নীহারিকা থেকেই সৌরজগতের সৃষ্টি।

এই তত্ত্ব অনুসারে- বিশাল হালকা গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জ ঘূর্ণিতে ঘুরতে ঘুরতে একসময় মাঝখানের ঘন বস্তুপিণ্ডটি আদি সূর্যের আকারে রূপ নেয়। এরপর গ্যাসীয় বস্তুপুঞ্জ ক্রমে ঠাণ্ডা হতে শুরু করে এবং সঙ্কুচিত বস্তুপুঞ্জের আকারে ছোট হয়ে আসে। ফলে কৌণিক ভরবেগের নিত্যটা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ঘোরার বেগ বাড়তে থাকে এবং প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকায় নীহারিকাপুঞ্জ মসুরদানার মতো কিছুটা চ্যাপ্টা আকারের হয়ে দাড়ায়, আর ঘোরার বেগ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তার বিষুব অঞ্চলের কেন্দ্রাতিগ শক্তি বৃদ্ধি পায়।

এই কেন্দ্রাতিগ শক্তি কেন্দ্রাভিগ মহাকর্ষের সমান হয়ে দাঁড়ানোর পর বাইরের একটি খোলস সংকোচনশীল বস্তুপুঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে তারপর আরো সঙ্কচনের ফলে অনুরুপভাবে পর পর বস্তুপুঞ্জের আরো কিছু খোলস পৃথক হয়ে যায়। এই খোলসগুলো পরে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধতে শুরু করে আর তাদের আগেকার ঘূর্ণনের ফলেই এরা গোলাকৃতি লাভ করে। এসব গোলাকৃতি সঙ্কুচিত বস্তুপিণ্ড অবশেষে সূর্যের চারদিকে গ্রহ উপগ্রহের রূপ লাভ করে।

উনিশ শতকের শেষদিক পর্যন্ত লাপ্লাসের এই মতবাদই ছিল সৌরজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রধান মতবাদ। কিন্তু ক্রমেই এই মতবাদের দুর্বল দিকগুলো বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা পড়তে শুরু করে। যেমন লাপ্লাসের হিসেবে সূর্যের চারিদিকে ঘুরন্ত গ্যাসপুঞ্জের মধ্যে যেকোনো ব্যাসার্ধরেখায় বস্তুকণার আপেক্ষিক স্থানচ্যুতি ধরা হয়নি। গাণিতিক দিক থেকে ভৌত বাস্তবতার বিবেচনায়, এ ত্রুটির কারণেই লাপ্লাস বাইরের দিকের গ্যাসকণা আর ভেতরের দিকের গ্যাসকণার তুলনামূলক গতির বিষয়টি সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিলেন। লাপ্লাসের ধারণা সত্যি হলে সবগুলো গ্রহ উপগ্রহই তাদে কক্ষপথে ঘোরার সময় নিজের অক্ষের ওপর সামনের দিকে ঘুরবে আর উপগ্রহরা তাদের চলার বেগ পাবে প্রধাণত গ্রহের ঘোরার বেগ থেকে।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, মঙ্গলগ্রহ নিজের অক্ষের চারিপাশে যে বেগে ঘরে তার উপগ্রহ ফোবস মঙ্গলের চারপাশে ঘরে তার তিনগুণ বেগে। ইউরেনাসের উপগ্রহরা তার চারপাশে ঘরে সামনের বা পেছনের দিকে নয়, কক্ষের সাথে সমকোণে। আবার নেপচুন বৃহস্পতি ও শনির কোনো কোনো উপগ্রহ ঘরে উল্টো দিকে, অর্থাৎ গ্রহ ঘোরার বিপরীত দিকে। তাছাড়া কেন্দ্রাতিগ শক্তির টানে সূর্য থেকে বস্তুপুঞ্জ বের হয়ে যাওয়ার জন্য সূর্যের চারপাশে তাদের ঘোরার বেগ আজকের তুলনায় বহুগুণ বেশি হওয়ার কথা কিন্তু এই গতি তাদের কখনোই ছিল না।

এইসব বিভিন্ন দুর্বল দিক ধরা পড়ায় লাপ্লাস-কান্ট মতবাদটি তার জনপ্রিয়তা হারায়। ব্রিটিশ গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী জেমস জিনস ১৮১৬ সালে লাপ্লাসের তত্ত্বটি খন্ডন করে সৌরজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তার মতে, দূর অতীতে সূর্যের তুলনায় অনেক বড় একটি নক্ষত্র সূর্যের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার আকর্ষণের সূর্যের বস্তুপুঞ্জের সামান্য একটি অংশ (সমগ্র সৌরজগতে সর্বমোট যে পরিমান বস্তু আছে তার ৯৯.৮৭ শতাংশ রয়েছে সূর্যে, আর মাত্র ০০.৩ শতাংশ রয়েছে সৌরজগতের বাকি সব সৃষ্টিতে, সুতরাং একে সামান্য বলা চলে) খণ্ড খণ্ড আকারে বিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছন্ন বাষ্পীয় অংশটি পড়ে ধীরে ধীরে শীতল হয়ে জমাট বেঁধে গ্রহ উপগ্রহে পরিণত হয়।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তত্ত্বটি তার প্রাণ হারায় কারণ সূর্যের দেহ থেকে যদি বস্তুপুঞ্জ ছিটকে গিয়েই থাকে তাহলে তাদের তো সূর্যের কাছেই থাকার কথা, বাস্তবে সূর্যের যা ব্যস তার তুলনায় বৃহস্পতি গ্রহের দূরত্ব প্রায় ৫০০ গুণ আর নেপচুনের ৩০০০ গুণ আর আমাদের ছায়াপথ গালাক্সিতে ১০০ কোটি নক্ষত্রের একটি করে গ্রহমণ্ডল রয়েছে আমাদের সৌরজগতের মতোই সুতরাং এই বিরল ঘটনা সবার ক্ষেত্রেই ঘটে গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব না। যে কারণে জিনসের তত্ত্বটি আর টেকেনি।

এরপর ১৯৪৩-৪৪ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ফোন ভাইতস্কার ও সোভিয়েত গণিতবিদ অটোশিট প্রায় একই সময়ে পৃথক পৃথকভাবে একই ধরনের মতবাদ প্রচার করেন। বহু পরীক্ষানিরীক্ষার পর সৌরজগতের সৃষ্টি সম্পর্কে তাদের মতবাদটি বর্তমানে প্রমাণিত এবং সু-প্রতিষ্ঠিত। তাদের দুজনেরই মতে- সম্ভবত শীতল গ্যাসপুঞ্জ ও ধূলিকণা সমন্বিত এক নীহারিকা থেকেই আদিকালে সৌরজগতের উৎপত্তি হয়েছিল। এদিক থেকে তত্ত্বটি লাপ্লাসের তত্ত্বের সংশোধিত রূপ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই তত্ত্বটি সৌরজগতকে সম্পূর্ণ যুক্তিতর্ক দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নানা দেশের আরো অনেক বিজ্ঞানী এই মতের সমর্থন করেন এবং নানাভাবে এই মতটির বিকাশ সাধন করেন।

তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন, মার্কিন জ্যোতির্বিদ জিরাড কয়পার, রসায়নবিদ হ্যারল্ড উরে, ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ ফ্রেড হয়েল, প্রখ্যাত সুইডিশ পদার্থবিদ হান্স আলফভিন। বলা চলে খুতিনাটি বিষয়ে কমবেশি মতপার্থক্য থাকলেও বিজ্ঞানীরা এই মতবাদকে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকার করেছেন।

এই মত অনুসারে সৌরজগতের সৃষ্টি হয়েছে শীতল আদি বস্তুকনিকাপুঞ্জ থেকে। নিরন্তর গতিশীল বস্তুকণা এই বিশাল গ্যাসীয় সমাবেশ সৃষ্টি করেছিল ছোট বড় নানা আকারের অসংখ্য ঘূর্ণি বা আবর্ত। সবচেয়ে বড় ঘূর্ণিটিতে বস্তুকনিকা সংহত ও একত্রিত হয়ে সৃষ্টি হয় আদি সূর্যের কেদ্রস্থল। এবং এক কেন্দ্রের চারপাশে বস্তুকণা জড় হয়ে গড়ে তোলা নানা আকারের শীতল আদি গ্রহপিণ্ড। শীতল সূর্যে সংকোচন ও তেজময় বিকিরণ অর্থাৎ হাইড্রোজেন ভেঙ্গে হিলিয়াম তৈরি সময় আলো তৈরি হয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণনের সময় তৈরি হয়েছে প্রচুর তাপ। যার ফলে সূর্যের অন্য গ্রহগুলো উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। এবং যে ঘূর্ণিগুলো থেকে গ্রহ সৃষ্টি হয়ে সেগুলোর মূল ঘূর্ণির বাইরেও ক্ষুদ্র ঘূর্ণি থাকায় সেগুলো থেকে উপগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

আর সূর্যের কাছে থাকার ফলে তাপ বেশি পাওয়া এবং সূর্য যখন তাপ বিকিরণ করতে শুরু করে তখন সূর্যের ছাড়া পাওয়া শক্তি ও পদার্থকণা এক বিপুল শক্তিশালী সৌরবায়ুর সৃষ্টি করেছিল যার প্রভাবে গ্রহগুলোর উপরিভাগ থেকে হাইড্রোজেন সহ বিভিন্ন হালকা গ্যাস আরো ঘন হয়ে যায়। এর তাপ ও সৌরবায়ুর ফলেই সূর্যের কাছের গ্রহ বুধ, শুক্র,পৃথিবী ও মঙ্গলের ঘনত্ব বেশী এবং তারা পাথুরে। অন্যদিকে বৃহস্পতি,শনি, ইউরেনাস, নেপচুনের ঘনত্ব কম এবং তারা গ্যাসীয়।

এই মতে বলা হয়- প্রাথমিকভাবে নীহারিকার ঘূর্ণি থেকে সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ তৈরি হওয়ার পর সূর্যের আকর্ষণে এরা ক্রমানুসারে সূর্যের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে এবং যে যত কাছে আসে তত উত্তপ্ত হতে থাকে। এই উত্তাপের ফলে গ্রহগুলো আয়নিত হয়ে যায় এবং বৈদ্যুতিক বিকর্ষণের ফলে সূর্য থেকে প্রতিহত হয়ে ভর ও ব্যাসার্ধ অনুসারে প্রত্যেকে একটি নির্দিষ্টই সীমানায় গিয়ে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। এবং নিজের দিকে ঘূর্ণি থেকে নিজের দিকে ঘোরার শক্তির পাশাপাশি সূর্যের দিকে ঘোরা শুরু করায় একটি স্থিতিশীল ঘূর্ণনঅবস্থা প্রাপ্ত হয়। উপগ্রহের ক্ষেত্রে ঠিক এই ঘটনা ঘটে। তারা সূর্য থেকে গ্রহের গ্রহণ করা তাপের কারণে বিকশিত হয়ে নির্দিষ্ট সীমানায় ঘুরতে থাকে। এর ফলে নিয়মিত একটি স্থানকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণয়মান একটি জগতের সৃষ্টি হয়। যাকে সৌরজগৎ বলা হয়। কোন ছায়াপথের প্রায় এক লক্ষ তারকার মধ্যে অন্তত এমন একটি তারকা পাওয়া যায় যার এমন একটি করে জগত রয়েছে। আমাদের সূর্যের নাম অনুসারে সূর্যের এই জগতের নাম দেওয়া হয়েছে সৌরজগৎ।

তথ্য সহায়তা:

* রিলেটিভিটি : দ্য স্পেশাল অ্যান্ড দ্য জেনারেল থিওরি-আলবার্ট আইনস্টাইন

* মহাকাশের ঠিকানা- অমল দাশগুপ্ত

* সৌরজগৎ-সুব্রত বড়ুয়া

* তারার দেশের হাতছানি- আবদুল্লাহ আল-মুতী

* সূর্যের বন্দী- ড. শঙ্কর সেনগুপ্ত

মহাকাশ নিয়ে রাইজিংবিডির বিশেষ আয়োজনে আগামী পর্বে থাকছে : ‘ধূমকেতুর আবর্তন এবং সৃষ্টিকাহিনি’।

রাইজিংবিডি/ঢাকা/৪ ডিসেম্বর ২০১৬/ফিরোজ

ধূমকেতুর আবর্তন ও সৃষ্টিকাহিনি

অহ নওরোজ : রাইজিংবিডি ডট কম

Published:09 Dec 2016 07:59:58 AM Friday || Updated:11 Dec 2016 01:35:16 PM Sunday

প্রতীকী ছবি

কিন্তু যুগে যুগে ধূমকেতু নিয়ে মানুষের একাধিক রকমের জল্পনা কল্পনা ও কুসংস্কার পাল্টেছে। মানুষ এখন ধূমকেতুর আসল রহস্য উদ্ঘাটন করতে পেরেছে। সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার করতে পেরেছে ধূমকেতুর সৃষ্টিকাহিনি।

ধূমকেতু হল ধুলো, বরফ ও গ্যাসের তৈরি এক ধরনের মহাজাগতিক বস্তু। এটি শুধুমাত্র সৌরজগতে দেখতে পাওয়া যায়। এটি একটি ক্ষুদ্র বরফাবৃত সৌরজাগতিক বস্তু যা সূর্যের খুব নিকট দিয়ে পরিভ্রমণ করার সময় কখনো কখনো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তখন আমরা তাকে দেখতে পাই। ধূমকেতুর ওপর সূর্যের বিকিরণ ও সৌরবায়ুর প্রভাবের কারণে এমনটি ঘটে।

ধূমকেতু মূলত বরফ, ধূলা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথুরে কণিকার একটি দুর্বল মিলনে তৈরি হয়ে থাকে। দেখতেও কিছুটা অদ্ভুত রকমের। এর সামনে রয়েছে গোলাকার মাথা আর পেছনে উজ্জ্বল লেজ। অতি দীর্ঘ একটি ডিম্বাকার পথে এটি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

ধূমকেতুর আকার বেশ মজার। একটি ধূমকেতু প্রস্থে মাত্র কয়েকশ মিটার থেকে দশ কিলোমিটার এবং দৈর্ঘ্যে কয়েকশ কোটি কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

কিছু কিছু ধূমকেতু সূর্যের খুব নিকট দিয়ে বারবার পরিভ্রমণ করার কারণে উদ্বায়ী বরফ ও ধুলা হারিয়ে ছোট গ্রহাণুর মতো বস্তুতে পরিণত হয়। এবং সেখান থেকে কখনো কখনো নীহারিকার সৃষ্টি হয়- যা থেকে আবার কখনো নক্ষত্রের সৃষ্টিও হতে পারে।

ধূমকেতুর আবর্তনের বেশ কিছু ধরন মানুষ ইতোমধ্যেই আবিষ্কার করতে পেরেছে। বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে অধিকাংশ ধূমকেতুই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে গ্রহের মতো বৃত্তাকার পথে নয় বরং উপবৃত্তাকার বা ডিম্বাকার পথে। আর এতে করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে ধূমকেতুর অনেক সময় লেগে যায়। এ সময় একশো বছর থেকে কয়েক লাখ বছর পর্যন্ত হতে পারে। যে কারণে মানুষ সম্প্রদায়ের স্বল্পায়ু থাকায় নিয়মমাফিকভাবে এইসব ধূমকেতুর আবর্তন মানুষের হিসাবের মধ্যেই রাখা কষ্টকর হয়ে যায়।

কারণ মাত্র এক হাজার বছরের মধ্যে মানুষের একটি সভ্যতার সমাপ্তি ঘটে যেতে পারে। যে কারণে ধূমকেতু আবর্তনের এই হিসাব প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহন করে নিয়ে যাওয়াটাও অনেক চ্যালেঞ্জের এবং এখনো পর্যন্ত একমাত্র হ্যালির ধূমকেতু ছাড়া সেটা বিশদভাবে সম্ভব হয়নি। কারণ হ্যালির ধূমকেতুটি অপেক্ষাকৃত অনেক কম সময়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এটি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় ৭৬ বছর।

মাত্র ৭৬ বছর পর পর এটি নিয়মিতভাবে পৃথিবীর আকাশে দেখা যায়। ১৬৮২ সালে বিজ্ঞানী এডমন্ড হ্যালি একটি উজ্জ্বল ধূমকেতু দেখতে পান। তারপর তিনি সেটাকে পর্যবেক্ষণ করে বলেন ধূমকেতুটি প্রতি ৭৬ বছর পর পর পৃথিবীর আকাশে দেখা যায়। তার এই ভবিষ্যতবাণীর পর নথিপত্র এবং পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার বিভিন্ন শ্রুতিগল্প এবং শিলালিপি সহ বিভিন্ন কিছুর ওপর বিষদ গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন মানুষ হ্যালির ধূমকেতু দেখে প্রথমবারের মতো সেই তথ্য সংরক্ষণ করে রেখেছিল ২৪০ খ্রিস্টপূর্বে।

এরপর ব্যাবিলনে এই একই রকম দেখতে ধূমকেতুটি দেখা গিয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৩ সালে। তারপর খ্রিস্টপূর্ব ৮৭ সালে পুনরায় ধূমকেতুটি দেখে ব্যাবিলন এবং চীনারা। গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করেন যে ধূমকেতুর নাম হ্যালির ধূমকেতু রাখা হয়েছে সেটিই নিয়মিত ভাবে প্রতি ৭৫-৭৬ বছর পর পর পৃথিবীর আকাশে দেখা যায় এভাবে দেখা যায়। পৃথিবীতে আবির্ভাবের অনেক পরে মানুষ হিসাব করতে শিখেছে বলে এই ধূমকেতুর হিসাব মানুষ অনেক পরে থেকে রেখেছে। ১৬৮২ সালে ধূমকেতুটি দেখার পর হ্যালি বলেন আগামী ৭৬ বছর পর ধূমকেতুটি আবার পৃথিবীর আকাশে ফিরে আসবে। এরপর যখন ১৭৮২ সালে ধূমকেতুটি আবার যথাসময়ে দেখা যায় তখন সাড়া পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। ৭৬ বছর পর পর ১৮৩৫ ও ১৯১০ সালে ধূমকেতুটি দেখা যায়। এরপর সর্বশেষ ধূমকেতুটি দেখা যায় ১৯৮৬ সালে, বাংলাদেশ থেকেও কয়েক ঘণ্টার জন্য দেখা গিয়েছিল ধূমকেতুটি। সেবারের হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করেছিল পাঁচটি অনুসন্ধানী মহাকাশযান। এগুলোর মধ্যে ছিল দুটি জাপানী, দুটি রুশ এবং একটি ইউরোপীয়।

রুশ মহাশূন্যযান ভেগা-১ ধূমকেতুটির সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছেছিল ৬ মার্চ ১৯৮৬ সালে। এরপর ভেগা-২ এর সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছায় ৯ মার্চ। ইউরোপীয় মহাশূন্যযান গিমটো ধূমকেতুটির মাথা থেকে প্রায় ৬০৫ কিলোমিটার দূরে পৌঁছেছিল ১৩-১৪ মার্চ তারিখে। মানুষের হিসাবে এ পর্যন্ত ২৯ বার নিয়মিতভাবে পর্যায়ক্রমে দেখা গিয়েছে এই ধূমকেতুটি। সে অনুসারে আগামী ২০৬১ সালে আবারো দেখা যাবে হালির ধূমকেতুটি। যারা সে পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন তাদের কতই না সৌভাগ্য!

যা হোক, ১৯৮৫ সালে মহাকাশযানের মাধ্যমে হ্যালির ধূমকেতুর সবকিছু বিশ্লেষণের পর পাওয়া যায় ধূমকেতুর আসলে নিজস্ব কোনো আলো নেই। এর ভেতর আছে জমাটবাঁধা বরফ, গ্যাস, ধূলিকণা, উল্কাপিণ্ড। ধূমকেতুর এই সমস্ত পদার্থ সূর্যের আলোয় প্রতিফলিত হয় বলেই ধূমকেতুর গ্যাসপুঞ্জ ও ধূলিকণাকে উজ্জ্বল দেখায়। এজন্য সূর্যের আলো এর ওপর সরাসরি না পড়া পর্যন্ত এটা দেখা যায়না।

হ্যালির ধূমকেতুর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার। উপবৃত্তাকার পথের ধূমকেতু নিয়মিত হয়ে থাকে। তবে উপবৃত্তাকার ছাড়াও অধিবৃত্তাকার পথের ধূমকেতু আকাশে দেখা গিয়েছে। এগুলো অনিয়মিত হয়ে থাকে।

শৌখিন জাপানী জ্যোতির্বিদ ইউজি ইয়াকুতাকা ১৯৯৫ সালের নভেম্বরে একুইলা ও সিগনাসের মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি ধূমকেতু আবিষ্কার করেন। এটির নাম দেওয়া হয় সি/১৯৯৫ ওয়াই-১। ১৯৯৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পৃথিবী থেকে মাত্র ২৮ কোটি কিলোমিটার দূরে আরো একটি ধূমকেতু আবিষ্কার করেন তিনি। মাত্র ৬ সপ্তাহ এটি খালি চোখে দেখা যায়। ইয়াকুতাকার নামানুসারে ধূমকেতুটির নাম রাখা হয় ধূমকেতু হায়াকুতাকা।

এই শতকের শেষ উজ্জ্বল ধূমকেতু র নাম হেল-বপ। ১৯৯৫ সালের ২৩ জুলাই আমেরিকার নিউ ম্যাক্সিকো শহরের এলেন হেল এবং অ্যারিজোনার স্টানফিল্ড-এর টমাস বপ এটি আবিষ্কার করেন। দুজনের নামকরণে এটির নামকরণ করা হয় হেল-বপ।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে- ধূমকেতু নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এতো কৌতূহল এবং বিশ্লেষণ কেন। এতে কি লাভ। আসলে বিজ্ঞানীরা প্রথম থেকেই মনে করতেন ধূমকেতুতে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে। এবং অন্যসব গ্রহ উপগ্রহ থেকে একেবারে স্বতন্ত্র রকমের কক্ষপথ থাকায় ধূমকেতু নিয়ে বিজ্ঞানীদের কৌতূহল ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রাচীনকালে অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ধারণা করতেন এমন ভিন্ন ধরনের কক্ষপথে আবর্তিত হওয়ার কারণে পৃথিবীর সঙ্গে যদি কোনো বড় ধূমকেতুর সংঘর্ষ হয় তাহলে আমাদের কি হবে! এদিকে গ্রহের সঙ্গে ধূমকেতু সংঘর্ষের ঘটনা ইতোমধ্যেই ঘটে যাওয়ার কারণে ধূমকেতু আরো বেশি পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংঘর্ষের এই ঘটনাটা ঘটেছিল বৃহস্পতি গ্রহের সঙ্গে।

১৯৯৩ সালে ২৩ মার্চ ইউজিন শুমেকার, তার স্ত্রী ক্যারোলিন শুমেকার এবং ডেভিড লেভি নামক এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী পালামোর মানমন্দিরে বসে আবিষ্কার করেন একটি নতুন ধূমকেতু। এটার নাম দেওয়া হয় ‘শুমেকার-লেভি-৯’। এটি ছিল সূর্যের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুতি ঘটা একটি ধূমকেতু। বৃহস্পতির কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বৃহস্পতির আকর্ষণে সে কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এপ্রিল মাসে পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গেল এটি বৃহস্পতিকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। শুরু হল অবিরাম নিবির পর্যবেক্ষণ। এই কাজটি চলছিল মার্সডন প্রপালশন ল্যাবরোটরি থেকে। অনেক গাণিতিক হিসাবের পর মার্সডন থেকে ঘোষণা করা হয় ‘শুমেকার লেভি-৯’ ধূমকেতুটি ২১ খণ্ড হয়ে আছড়ে পড়বে বৃহস্পতির ওপর।

অবশেষে ১৯৯৪ সালের ১৬ জুলাই ঘটলো সেই ঘটনা। সত্যিই ২১ খণ্ডে বিভক্ত হয়ে ধূমকেতুটি আছড়ে পড়লো বৃহস্পতির বুকে। এবং এই পতিত হওয়ার বেগ ছিল ৬০ কিলোমিটার/সেকেন্ড। শেষ খণ্ডটির পতনদৃশ্য ধারণ করে গ্যালিলিয় নভোযান।

ভবিষ্যতে পৃথিবীর ওপর যদি এমন কোনো অমানিশা নেমে আসে তাহলে আমরা কি পারবো সেটা থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে? প্রশ্ন রয়েই যায়- আর ক্রমেই বেড়ে চলে বিজ্ঞানীদের আকাশ ভাবনা...।

তথ্যসূত্র:

* হ্যালি কমেট অন ব্যাবিলন ট্যাবলেট : ইয়াও এইচ হাংগার

* লস্ট প্রিয়ডিক কমেট : এম ম্যায়ার

* মহাবিশ্বের উৎস সন্ধানে : শঙ্কর মুখোপাধ্যায়

* সৌরজগৎ : সুব্রত বড়ুয়া

* তারার দেশের হাতছানি : আবদুল্লাহ আল-মুতী

* সূর্যের বন্দী : ড. শঙ্কর সেনগুপ্ত

মহাকাশ নিয়ে রাইজিংবিডির বিশেষ আয়োজনে আগামী পর্বে থাকছে: ‘সৌরজগতের সবচেয়ে বড় উপগ্রহ ও তার আদ্যোপান্ত’।

পড়ুন : * নক্ষত্র যেভাবে সৃষ্টি হয়

* সৌরজগতের সৃষ্টি যেভাবে

রাইজিংবিডি/ঢাকা/৯ ডিসেম্বর ২০১৬/ফিরোজ

সৌরজগতের সবচেয়ে বড় চাঁদ ও তার আদ্যোপান্ত

অহ নওরোজ : রাইজিংবিডি ডট কম

Published:23 Dec 2016 09:10:39 AM Friday || Updated:31 Dec 2016 01:44:33 PM Saturday

চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে যেমন প্রতিনিয়ত ঘূর্ণনশীল তেমনি সৌরজগতের আরো অনেক গ্রহ রয়েছে যাদেরকে কেন্দ্র করে একটি চাঁদ নয় একাধিক চাঁদ ঘূর্ণয়মান।

যেমন মঙ্গলের দুইটি উপগ্রহ বা চাঁদ রয়েছে। এছাড়া শনির ৬২টি, ইউরেনাসের ২৭টি, নেপচুনের ১৪টি, প্লুটের ৫টি এবং বৃহস্পতির ওপর সর্বশেষ সমীক্ষা অনুযায়ী এ গ্রহের মোট ৬৭টি চাঁদের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু সৌরজগতের এইসব চন্দ্র সমূহের মধ্যে আয়তনে সবচেয়ে বড় কে? পৃথিবীর চাঁদ নাকি অন্য গ্রহের কোনো চাঁদ? এই প্রশ্ন তো থেকেই যায়।

বেশ কিছুদিন পূর্বেও ধারণা করা হতো, শনির উপগ্রহ টাইটানই সৌরজগতের সবচেয়ে বড় চাঁদ। কারণ টাইটানই একমাত্র উপগ্রহ যার ঘন আবহাওয়ামণ্ডল রয়েছে এবং সেটা আয়তনে বিশাল। বিজ্ঞানীদের মতে, টাইটান এতই শীতল যে, এখানের গ্যাস কণিকার চঞ্চলতাও কম। ফলে কিছু গ্যাস কণিকা আটকে পড়েই এই ঘন আবহাওয়া মণ্ডলের সৃষ্টি করেছে। এর বায়ুমণ্ডলের ৯৯ শতাংশই হচ্ছে নাইট্রজেনে ভরপুর। আয়তনে টাইটান বুধ গ্রহের থেকে বেশ কিছুটা বড়।

কিন্তু গ্রহের ব্যাসার্ধ মাপার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর জানা গেল টাইটান নয়, বৃহস্পতির উপগ্রহ গ্যানিমিড-ই হল সৌরজগতের সবচেয়ে বড় চাঁদ। ব্যাসার্ধে টাইটান গ্যানিমিডের কিছুটা ছোট। এই উপগ্রহটি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন জ্যোতির্বিদ্যার জনক হিসেবে খ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি। তবে তিনি শুধু গ্যানিমিড-ই নয়, ১৬১০ সালের জানুয়ারি মাসের ৭ তারিখে সর্বপ্রথম তার দূরবীনের সাহায্যে একসঙ্গে আবিষ্কার করেছিলেন বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ। তিনি পরের রাতে উপগ্রহ চারটির ওপর পর্যবেক্ষণ করে জানতে পারেন উপগ্রহ চারটি বৃহস্পতিকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণয়মান।

এই চারটি উপগ্রহই বৃহস্পতির সবচেয়ে বড় উপগ্রহ। বাকি তিনটি হল- আইও, ইউরোপা এবং ক্যালিস্টো। তবে গ্যালিলিও আবিষ্কার করলেও এই উপগ্রহটির নামকরণ করেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ সাইমন মেরিয়াস। গ্রিক পুরাণের দেবতা জিউসের প্রেমিকের নামে গ্যানেমিড নামকরণ করা হয়।

গ্যানিমিড হল বৃহস্পতির তৃতীয় উপগ্রহ। সৌরজগতের অন্য উপগ্রহের তুলনায় গ্যানিমিড একটি বৈশিষ্টের কারণে সবচেয়ে আলাদা। কারণ গ্যানিমিডই হল সৌরজগতের একমাত্র উপগ্রহ যেটিতে গ্রহের মতো ম্যাগনেটিক ফিল্ড বিদ্যমান। মূলত এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকার কারণে গ্রহকে কেন্দ্র করে উপগ্রহ ঘূর্ণয়মান এবং এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কারণেই সমগ্র সৌরজগৎ একটি নির্দিষ্ট সিস্টেমে কোটি কোটি বছর ধরে একইভাবে ঘূর্ণয়মান।

গ্যানিমিডের ব্যাস ৫২৬৮ কিলোমিটার। এই ব্যাস হিসেব করলে দেখা যায় এই উপগ্রহটি বুধ গ্রহের থেকে প্রায় ৮% বড় এবং সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপগ্রহ টাইটানের থেকে ২% বড়। আয়তনে এই উপগ্রহটি প্লুটো গ্রহ থেকেও বড়। মহাকাশযান পায়োনিয়ার-১০ এর সবচেয়ে কাছে গিয়ে (প্রায় ৪৪০ কিলোমিটার) যে তথ্য প্রেরণ করে সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন এই উপগ্রহটির পৃষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে পাথুরে পাহাড়ে ভরপুর। এই পাহাড়ে সালফারের পরিমান বেশি। এসব পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে জমাট পানির অস্তিত্বও পাওয়া গেছে। ১৯৭৯ সালে মহাকাশযান ভয়েজারের পাঠানো ছবিতে এই দৃশ্য সর্বপ্রথম দেখা যায়। তবে এর ভূ-অভ্যন্তরে যে পরিমান পানি রয়েছে তার পরিমান পৃথিবী পৃষ্ঠের সকল সমুদ্রের মিলিত পানির চেয়ে কয়েকগুণ বেশি।

শুধু পানিই নয় গ্যানিমেডের ভূ-অভ্যন্তরে প্রচুর পরিমানে গলিত তপ্ত লোহাও রয়েছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই লোহাই গ্যানিমিডের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মূল রহস্য। উপগ্রহটিতে অক্সিজেনের হালকা বায়ুমণ্ডলও বিদ্যমান।

গ্যানিমিডের কক্ষপথ বৃহস্পতি থেকে প্রায় ১০৭০৪০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এর কক্ষপথ সামান্য উৎকেন্দ্রিক। এটি প্রতি সাত দিন তিন ঘণ্টায় বৃহস্পতিকে একবার ঘুরে আসে। এদিকে এই সময়ের মধ্যে আইও চারবার এবং ইউরোপা দুইবার বৃহস্পতিকে ঘুরে আসে।

সবমিলিয়ে রহস্যমণ্ডিত সৌরজগতের সবচেয়ে বড় এই চাঁদ। আগামীতে বৃহস্পতির নতুন রহস্য উন্মোচন এবং গ্যানিমিডের নতুন সব তথ্যের খোঁজ পেতে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি ২০২২ সালে বৃহস্পতির উদ্দেশ্যে ‘জুপিটার আইসি মুন এক্সপ্লোরার’ শিরোনামের একটি মহাকাশযাত্রার ঘোষণা ইতোমধ্যেই দিয়েছে। সে সময় গ্যানিমিড সম্পর্কে নতুন কোনো তথ্য আবিষ্কার হবে কিনা সেটা এখন দেখার বিষয়।

তথ্যসূত্র:

* গ্যালিলি গ্যালিলিও- এডওয়ার্ড কার্লোস, ইউনিভার্সিটি অব ওকলাহোমা।

* রিসার্স অন গ্যানিমিড- নাসা

* সৌরজগৎ-সুব্রত বড়ুয়া

* মহাবিশ্বের উৎস সন্ধানে- শঙ্কর মুখোপাধ্যায়

* এ কোয়ান্টাম অব কসমলোজি- লি স্মোলিন

মহাকাশ নিয়ে রাইজিংবিডির বিশেষ আয়োজনে আগামী পর্বে থাকছে : ‘একেবারেই আলাদা কক্ষপথ যে গ্রহের’

পড়ুন: * নক্ষত্র যেভাবে সৃষ্টি হয়

* সৌরজগতের সৃষ্টি যেভাবে

* ধূমকেতুর আবর্তন ও সৃষ্টিকাহিনি

রাইজিংবিডি/ঢাকা/২৩ নভেম্বর ২০১৬/ফিরোজ

একেবারেই আলাদা কক্ষপথ যে গ্রহের

অহ নওরোজ : রাইজিংবিডি ডট কম

Published:27 Dec 2016 02:34:19 PM Tuesday || Updated:27 Dec 2016 03:12:47 PM Tuesday

নিজের অক্ষের চারপাশে মঙ্গল যে বেগে ঘোরে, উপগ্রহ ফোবস মঙ্গলের চারপাশে ঘোরে তার থেকে তিনগুণ গতিবেগে। ইউরেনাসের উপগ্রহরা তার (ইউরেনাসের) চারপাশে ঘোরে সামনের বা পেছনের দিকে নয়, ইউরেনাসের কক্ষের সঙ্গে সমকোণে। আবার নেপচুন, বৃহস্পতি ও শনির কোনো কোনো উপগ্রহ ঘোরে গ্রহের নিজ অক্ষের ঘূর্ণনের ঠিক উল্টো দিকে।

ঘোরে স্বয়ং সূর্যও, নিজ অক্ষের ওপর পাক খেতে খেতে সমস্ত সৌরমণ্ডল নিয়ে মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে সেকেন্ডে ১৯.২ কিলোমিটার বেগে ছুটে চলে সে। শুধু তাই নয়, নক্ষত্র সৃষ্টির জন্যও নীহারিকার ভেতর ঘূর্ণনের প্রয়োজন প্রধানতম বিষয়। যে কারণে মহাজাগতিক বস্তুর ঘূর্ণন ও তার কক্ষপথ ওই বস্তুর ক্ষেত্রে প্রধান বিষয়গুলোর একটি।

সৌরজগতের সব গ্রহই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে একটি নিয়মিত ধরনের কক্ষপথে। এই কক্ষপথগুলো মোটামুটি বৃত্তাকার ধরনের হয়। সূর্য থেকে গ্রহের দূরত্বের ওপর ভিত্তি করে এসব কক্ষপথ বড় কিংবা ছোট হয়ে থাকে।

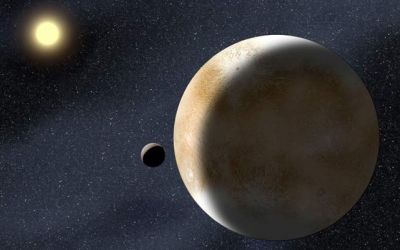

তবে সকল গ্রহের কক্ষপথ বিবেচনা করলে সৌরজগতের সবচেয়ে বিস্ময়কর কক্ষপথের গ্রহ হল প্লুটো। কারণ সৌরজগতের অন্যসকল গ্রহের মতো বৃত্তাকার পথে এটি সূর্যকে পরিভ্রমণ করে না। প্লুটের কক্ষপথ অত্যন্ত হেলানো এবং অনেক বেশি উপবৃত্তাকার। যে কারণে সৌরজগতের সবচেয়ে দূরতম এই গ্রহটি নিজ কক্ষপথের ওপর দিয়ে সূর্যকে পরিভ্রমণ কালে মাঝে মাঝে নেপচুনের কক্ষপথ পার হয়ে নেপচুন এবং ইউরেনাসের কক্ষপথের মধ্যে চলে আসে। তখন সূর্য থেকে নেপচুনের তুলনায় প্লুটোর দূরত্ব কম হয়ে যায়।

এই ভিন্ন ধরনের কক্ষপথ হওয়ায় আবিষ্কারের প্রথম থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে গ্রহটিকে নিয়ে এক প্রকার বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানী হয়েল এবং আরো অনেকে জ্যোতির্বিদ ধারণা করতেন, প্লুটো আসলে আদিতে নেপচুনের একটি উপগ্রহ ছিল। পরে কোনো কারণে নেপচুনের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসে স্বাধীনমতো সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে এবং একটি গ্রহে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু ১৯৭৮ সালের ২২ জুন জ্যোতির্বিজ্ঞানী জ্যামস ক্রিস্টি প্রথমবারের মতো প্লুটোর উপগ্রহ ‘শ্যারন’কে আবিষ্কার করার পরে এটিকে বিজ্ঞানীরা গ্রহ হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হন। প্লুটো আবিষ্কারের প্রায় অর্ধশত বছর পর এই ঘটনা ঘটে।

লোয়েল মান মন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লাইড ডব্লিউ টমবাউ ১৯৩০ সালে একটি মহাকাশীয় বস্তুপিন্ড হিসেবে এই গ্রহটিকে আবিষ্কার করেন। আবিষ্কৃত এই মহাকাশীয় বস্তুপিন্ডটিকে রোমক মৃত্যু ও প্রেতলোকের দেবতার নামে গ্রহ হিসেবে নামকরণ করা হয় প্লুটো। পুরাণ মতে, প্লুটো হচ্ছে নিম্নতর জগতের দেবতা। সে স্যাটার্ন বা শনির পুত্র, জুপিটার বা বৃহস্পতি ও নেপচুনের ভাই এবং প্রসপারপাইনের স্বামী।

আবিষ্কারের পর থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত প্লুটো সৌরজগতের নবম গ্রহ হিসেবে চিহ্নিত হতো। কিন্তু ২০০৬ সালের ২৪ আগস্ট ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন গ্রহের সংজ্ঞা নতুন করে নির্ধারণ করার পর প্লুটো তার গ্রহত্ব হারায়। নতুন সংজ্ঞার আওতায় বামন গ্রহ হিসেবে অভিহিত করে প্লুটোর গ্রহের মর্যাদা কেড়ে নেওয়া হয়।

প্লুটোর কক্ষপথ

প্লুটো নিজ কক্ষপথে প্রতি সেকেন্ডে ৪.৬৭ কিলোমিটার বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে প্লুটোর সময় লাগে ২৪৮ বছর বা ৯০,৫৬০ দিন। নিজের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে এর সময় লাগে ৬ দিন ৭ ঘণ্টা ১২ মিনিট। সূর্য থেকে প্লুটোর গড় দূরত্ব প্রায় ৫৯১ কোটি কিলোমিটার। এর ব্যাস প্রায় ৫৯১০ কিলোমিটার। আয়তনের হিসাবে পৃথিবীর চাঁদ লুনার তুলনায় এটি বেশ ছোট।

সূর্য থেকে প্লুটোয় আলো পৌঁছাতে সময় লাগে ৫.৫ ঘণ্টা। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, গ্রহটি সম্পূর্ণ বরফ এবং পাথরে পাহাড়ে ভরপুর। প্লুটোর তাপমাত্রা খুবই কম। এর ওপরিভাগের তাপমাত্রা অধিকাংশ সময় প্রায় -২৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকে। তবে মাঝে মাঝে নেপচুন থেকে সূর্যের কাছে চলে যাওয়ার কারণে এর তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায়। প্লুটোতে নাইট্রোজেন, কার্বন মনো- অক্সাইড এবং মিথেনের খুবই হালকা বায়ুমণ্ডল বিদ্যমান।

তবে ১৯৮৯ সালে ভয়েজার-২ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বিজ্ঞানীদের দাবী, এর বায়ুমণ্ডলে ট্রাইটনের মতো অন্য গ্যাসের তুলনায় কার্বন মনো-অক্সাইড পরিমাণই সবচেয়ে বেশি।

প্লুটোর চাঁদের সংখ্যা পাঁচটি। আয়তন অনুসারে এগুলো হল- চ্যারন, স্টায়েক্স, নিক্স, কারবেরাস এবং হাইড্রা। চ্যারন আয়তনে প্রায় প্লুটের অর্ধেক হলেও অন্য উপগ্রহগুলো খুবই ক্ষুদ্রাকৃতির।

২০০৫ সালের ১৫ মে হাবল টেলিস্কপের সাহায্যে ইন্টারন্যাশনাল এস্ট্রোনোমিকাল ইউনিয়নের ‘নিউ হরিজন মিশন’ এর মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয় নিক্স এবং হাইড্রা। ২০১১ সালের ২৮ এবং ২০১২ সালের ২৬ মে আবিষ্কৃত হয় কারবেরাস এবং স্টায়েক্স। সবমিলিয়ে ভিন্নধর্মী এক জগৎ প্লুটোর।

এদিকে ভিন্নধর্মী কক্ষপথ হওয়ার কারণে মহাবিশ্ব সম্প্রসারণ নীতির ওপরে ভিত্তি করে ভবিষ্যতে নেপচুনের সঙ্গে প্লুটোর কোনো সংঘর্ষ হবে কিনা সেটা নিয়ে বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যে কারণে এই গ্রহকে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ২০১৫ সালের ১৪ জুলাই ‘নিউ হরিজন স্পেসক্র্যাফট’ নামে একটি মহাকাশযান পাঠানো হয়েছে।

এখনো পর্যন্ত যানটি প্রায় ৬.২৫ জিবি তথ্য প্রেরণ করেছে যাতে মহাকাশের নতুন নতুন কিছু তথ্য বেরিয়ে আসছে। আগামীতে বিজ্ঞানীরা এই গ্রহ সম্পর্কে আর কোনো নতুন তথ্য কিংবা এর রহস্যময়ী কক্ষপথ সম্পর্কে কিছু জানতে পারবেন কিনা সেটা এখন দেখার বিষয়।

তথ্যসূত্র:

* প্লুটো ফ্যাক্ট শিট– ডেভিড আর উইলিয়ামস, জুলাই ২৪ ২০১৫, নাসা।

* দ্য প্লুটো সিস্টেম: ইনিশিয়াল রেজাল্টস ইটস এক্সপ্লরেশান বাই নিউ হরিজন (পৃষ্ঠা ২৪৯-৩৫২)

* প্লুটো ক্লোজ আপ- মারসিয়া ডান, এপি নিউজ, জুলাই ১৪ ২০১৫

* এ কোয়ান্টাম অব কসমোলজি- লি স্মোলিন

* এক্সপ্লোরিং আওয়ার ইউনিভার্স অ্যান্ড আদারস- মারটিন রিস

মহাকাশ নিয়ে রাইজিংবিডির বিশেষ আয়োজনে আগামী পর্বে থাকছে : ‘বৃহস্পতি ও মঙ্গলের মাঝে গ্রহাণু এল যেভাবে’

পড়ুন: * নক্ষত্র যেভাবে সৃষ্টি হয়

* সৌরজগতের সৃষ্টি যেভাবে

* ধূমকেতুর আবর্তন ও সৃষ্টিকাহিনি

* সৌরজগতের সবচেয়ে বড় চাঁদ ও তার আদ্যোপান্ত

রাইজিংবিডি/ঢাকা/২৭ ডিসেম্বর ২০১৬/ফিরোজ

No comments:

Post a Comment